雑誌(DiscoverJapan、OZplus、LEON、monoなど)

書籍(手みやげガイド、東京老舗の手みやげ、甘く、かわいく、おいしいお菓子など)

テレビ(日本テレビ「スッキリ!」、テレビ大阪「和風総本家」など)

ラジオ(ラジオ日本HOTLINE、ニッポン放送 「テリー伊藤のってけラジオ 」など)でご紹介いただきました 。

年始の挨拶回り

お中元の起源はとても古く、古代の中国にまでさかのぼります。古代中国の道教には三官信仰があり神様を「三元」の日に祭ったそうです。この三元とは陰暦の一月が上元、七月が中元、十月が下元でありそれぞれの十五日に三官が生まれたと言われております。

お中元のもとになったのは、この三官のなかでも慈悲神様(地官)。七月十五日に行われていた誕生を祝うお祭りが、同じ日に行われていた仏教のお盆の行事と結びついたことから、お中元が始まりました。これが日本に伝わり親類や隣近所に仏様に供えるお供物を送る習慣となったようです。

この「お中元」を、地方によっては「盆供」や「盆礼」と呼んでいるところもあるそうです。お中元は江戸時代になってから、先祖へのお供えと共に商い先やお世話になった人に贈り物をする一般の贈答行事へとなりました。

お中元の商品選び

お中元は、日頃お世話になっている方への感謝のしるし。感謝の気持ちを込めて、先様の趣味嗜好やご家族の構成も考慮に入れたお品選びが大切です。毎年お送りしているお品物でも、ご家族の構成など年々変化していくものこともございますので、注意しておきたいポイントです。

お中元に食料品を選ぶ場合は、季節のお菓子など夏を感じさせるお品物が良いかと思います。また生鮮品を贈るときは、先様のご都合を考慮しておくことも必要です。先様によっては日持ちする商品が喜ばれることもございます。

お中元の贈り物として、夏の風物そうめんは保存も利く定番商品と言えます。そのほかお中元の定番商品としては、アルコールやコーヒー、ジュースなど飲料も一般的に人気の高い商品になります。なかでもビールとジュースを組み合わせたギフトセットは、先様のご家族にもお喜びいただけると人気です。

お中元のマナー

お中元を贈る際に、いくつかの気を付けておきたいマナーがあります。まず、お中元の商品選びについては、先様の好みや家族構成にも配慮して商品を選ぶようにしましょう。お酒を好まない方に、ビールなどの酒類を贈ることは失礼です。また、目上の方にギフト券や商品券などを贈ることも失礼にあたります。先様に不快な思いをさせてしまっては、せっかくのお中元も台無しです。

お中元の時期に先様が入院されている場合には、回復される時期にお届けすると良いでしょう。またはお見舞いとして持参するのが良いでしょう。先様が喪中の場合ですが、お中元やお歳暮は「お祝い」ではありませんので、贈っても問題ありません。それでも、四十九日が過ぎるまでは控えるほうが良いでしょう。また、「のし」は使わないようにしましょう。

お中元を贈る時期にも気を付けましょう。お中元は6月初旬~7月15日までが一般的ですが、関西地方では約1ヶ月遅れといわれています。最近では7月中を目安に贈る方が全国的にも増えているようです。7月15日(関西では8月15日)を過ぎてしまった場合には、お中元ではなく「残暑お見舞い」として贈りましょう。

お中元にお返しをする必要はありませんが、お返しをする場合には、贈られた商品の半額程度の商品を選ぶようにしましょう。お返しに商品を贈ることはせず、感謝の気持ちを伝えるために、お礼状をしたためるというのも良いでしょう。

お中元ののしの書き方は?

上段:「御中元」「お中元」

下段:「佐藤」「佐藤一郎」など

持参して手渡しするときは外のし、宅配便などで送るときには控えめに内のし、という場合が多いようです。

お礼の品です、という体裁にしたい時には、のしの表書きも上段を「御礼」「お礼」などとします。

-

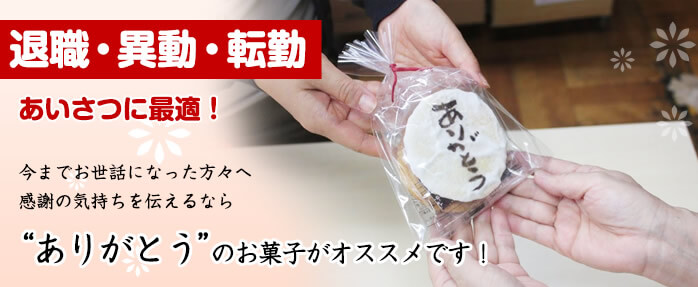

猫好きのお友だちや、彼女・彼氏、ご家族へのプレゼントにキュートな猫型おせんべい>> -

退職・異動・転勤の挨拶に最適なプチギフトのお菓子はこちら>> -

感謝の気持ちを形にしてみませんか?みなとやの「お世話になりました煎餅」>> -

あらゆるシーンでご利用いただける定番メッセージが入りのお煎餅です

さまざまなご挨拶のシーンに

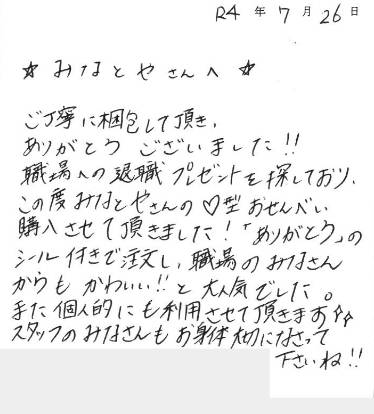

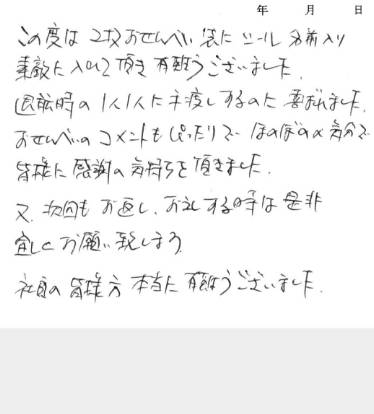

ご愛顧いただきありがとうございます お客様の声

ご丁寧に梱包して頂き、ありがとうございました!!職場への退職プレゼントを探しており、この度みなとやさんの♡型おせんべい購入させて頂きました!「ありがとう」のシール付きで注文し、職場のみなさんからもかわいい!!と大人気でした。また個人的にも利用させて頂きます。スタッフのみなさんもお身体大切になさって下さいね!!

北海道S様

この度は2枚おせんべい袋にシール名前入り素敵に入れて頂き有難うございました。退職時の1人1人に手渡しするのに喜ばれました。おせんべいのコメントもぴったりでほのぼの気分で皆様に感謝の気持ちを頂きました。又、次回もお返し、お礼する時は是非よろしくお願い致します。社員の皆様方本当に有難うございました。

大阪府U様

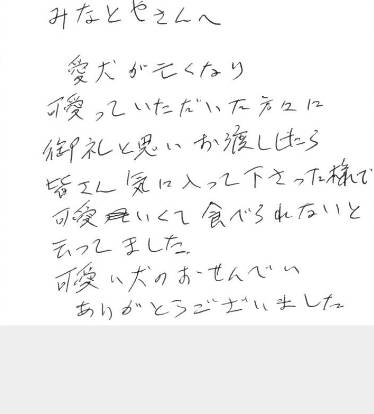

愛犬が亡くなり可愛がっていただいた方々に御礼と思いお渡ししたら皆さん気に入って下さった様で可愛くて食べられないと云ってました。可愛い犬のおせんべいありがとうございました。

東京都K様

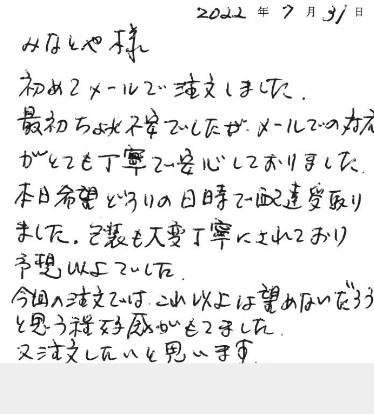

初めてメールで注文しました。最初ちょっと不安でしたが、メールでの対応がとても丁寧で安心しておりました。本日希望どうりの日時まで配達受取りました。包装も大変丁寧にされており予想以上でした。今回の注文では、これ以上は望めないだろうと思う程好感がもてました。又注文したいと思います。

兵庫県I様

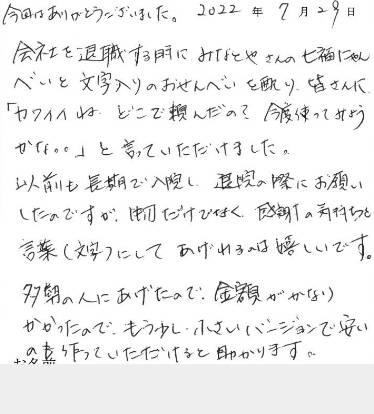

会社を退職する時にみなとやさんの七福にゃんべいと文字入りおせんべいを配り、皆さんに「カワイイね、どこで頼んだの?今度使ってみようかな」と言っていただけました。以前も長期で入院し、退院の際にお願いしたのですが、物だけでなく、感謝の気持ちも言葉(文字)にしてあげれるのは嬉しいです。大勢の人にあげたので、金額がかなりかかったので、もう少し小さいバージョンで安いのも作っていただけると助かります。

神奈川県S様

みなとやの想い

昭和23年に東京江東区の地で創業

煎餅、豆菓子の専門店として愛されてきました。

お客様に当店のお菓子で喜んでもらいたい一心で・・・

個性あふれるお菓子が気持ちを伝えるお手伝い。

「ありがとう」と「感動」を全国に!をモットーに

全国へ笑顔と幸せをとどけたいそんな想いで運営しております。

お中元

など、お中元に贈り物といっても、中々悩んでしまうことが多々あります。

「ありがとう」の文字入りせんべいなら10枚~45枚までご用意いたします。大家族、小家族にも対応できます。

「ありがとう」の文字入り菓子ならお世話になっている先様への感謝の気持ちが伝わります。

「ありがとう」の文字が入っていることで特別感が出ます。

生ものと違って日持ちのするお菓子が揃っています。

活用事例