雑誌(DiscoverJapan、OZplus、LEON、monoなど)

書籍(手みやげガイド、東京老舗の手みやげ、甘く、かわいく、おいしいお菓子など)

テレビ(日本テレビ「スッキリ!」、テレビ大阪「和風総本家」など)

ラジオ(ラジオ日本HOTLINE、ニッポン放送 「テリー伊藤のってけラジオ 」など)でご紹介いただきました 。

お歳暮の由来

お歳暮という言葉は、もともとは年の暮れ、年末(歳暮=さいぼ。せいぼ)という意味を表わす言葉でした。

毎年、年の暮れになると、一年間にお世話になった人に贈り物を持参してまわる習慣ができ、これを歳暮回り(せいぼまわり)と言うようになり、やがて、贈答品そのものを「御歳暮」と呼ぶようになり、現代に至っています。

この御歳暮の習慣について、筆者がまだ学生だった頃、担任の先生から「御歳暮は、お正月に家々で飾る「年神(歳神)様」の信仰に基づくもので、祖先を敬い新しい年の豊作を祈るための供物を年末のうちに配った習慣が現代に伝わっている」と聞きましたが、筆者は今は、こうした信仰から来る習慣だけでなく下記の江戸時代の商習慣に基づいている部分も大きいと考えています。

江戸時代、商売の基本は掛け売りであり「盆と暮れ」には半年分の請求書が来て、それをまとめて支払うことになっていました。いわゆる「盆暮れの支払い」です。この支払いをする際に、例えば長屋の大家さんに、或いは仕入れ先の大店(おおだな)に「日頃お世話になっているお礼と、新しい年もよろしくお願いします」という思いをこめて、贈り物を持参しました。この、暮れに贈り物をする商習慣と、年神様(歳神様)への供物を配る時期や習慣が重なって、「年の暮れの贈り物」として現代に伝わったものと考えています。

お歳暮のマナー

本来はお歳暮を持参して手渡すのが礼儀ですが、現実にはデパートやお店などから送ってもらうケースがほとんどですね。

まずは正式なマナーを知っておきましょう。持参しない場合には「送り状」を郵送します。品物が届くよりも早く「送り状」が届くようにしましょう。「送り状」には日頃お世話になっていることへのお礼や、お歳暮を送ったということをはっきり書くようにします。

お歳暮を贈る時期

お歳暮を贈る時期は、地方によって異なります。

例えば、関東と関西でも異なります。

平均的なお歳暮の時期です(本来は12月10日頃から20日頃に贈るのが正式なマナーとされています。最近は贈りはじめる時期が早くなり、12月の声を聞くと御歳暮が届くようになりました。)。

お歳暮の選び方

お歳暮の予算は、だいたい3,000円~5,000円と言われています。

できれば儀礼的なものではなく、喜ばれるものを贈りたいですよね。

では、どんな贈り物を選べば良いのでしょうか。

お歳暮を頂いたら。御歳暮のお返しとお礼

お歳暮をいただいても、基本的にはお返しは必要ありません。

ただし、お礼状を出します。

親しい間柄の人なら、届いたらすぐに電話でお礼の気持ちを伝えても良いでしょう。その場合でも本来はお礼状を出すのが正式なマナーです。

お歳暮ののしの書き方は?

上段:「御歳暮」「お歳暮」

下段:「佐藤」「佐藤一郎」など

持参して手渡しするときは外のし、宅配便などで送るときには控えめに内のし、という場合が多いようです。

お礼の品です、という体裁にしたい時には、のしの表書きも上段を「御礼」「お礼」などとします。

-

猫好きのお友だちや、彼女・彼氏、ご家族へのプレゼントにキュートな猫型おせんべい>> -

退職・異動・転勤の挨拶に最適なプチギフトのお菓子はこちら>> -

感謝の気持ちを形にしてみませんか?みなとやの「お世話になりました煎餅」>> -

あらゆるシーンでご利用いただける定番メッセージが入りのお煎餅です

さまざまなご挨拶のシーンに

ご愛顧いただきありがとうございます お客様の声

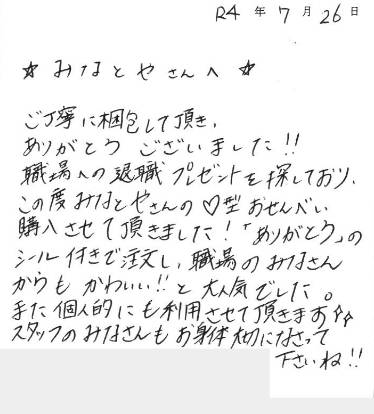

ご丁寧に梱包して頂き、ありがとうございました!!職場への退職プレゼントを探しており、この度みなとやさんの♡型おせんべい購入させて頂きました!「ありがとう」のシール付きで注文し、職場のみなさんからもかわいい!!と大人気でした。また個人的にも利用させて頂きます。スタッフのみなさんもお身体大切になさって下さいね!!

北海道S様

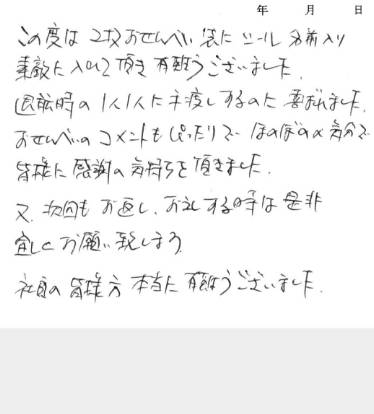

この度は2枚おせんべい袋にシール名前入り素敵に入れて頂き有難うございました。退職時の1人1人に手渡しするのに喜ばれました。おせんべいのコメントもぴったりでほのぼの気分で皆様に感謝の気持ちを頂きました。又、次回もお返し、お礼する時は是非よろしくお願い致します。社員の皆様方本当に有難うございました。

大阪府U様

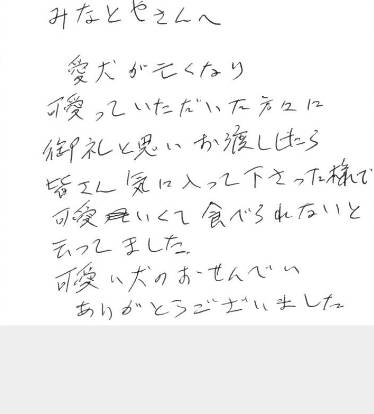

愛犬が亡くなり可愛がっていただいた方々に御礼と思いお渡ししたら皆さん気に入って下さった様で可愛くて食べられないと云ってました。可愛い犬のおせんべいありがとうございました。

東京都K様

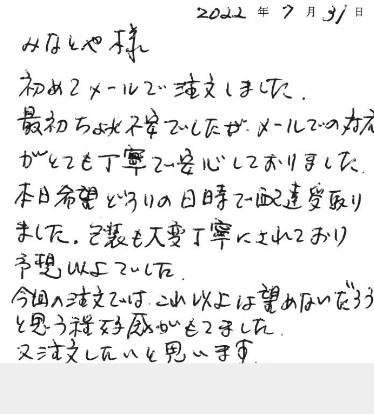

初めてメールで注文しました。最初ちょっと不安でしたが、メールでの対応がとても丁寧で安心しておりました。本日希望どうりの日時まで配達受取りました。包装も大変丁寧にされており予想以上でした。今回の注文では、これ以上は望めないだろうと思う程好感がもてました。又注文したいと思います。

兵庫県I様

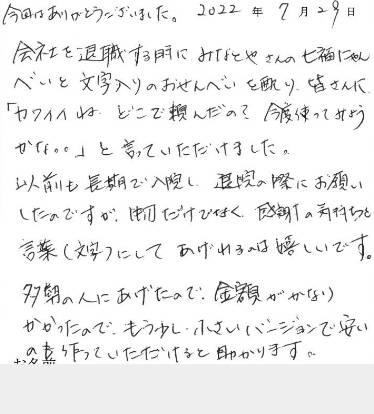

会社を退職する時にみなとやさんの七福にゃんべいと文字入りおせんべいを配り、皆さんに「カワイイね、どこで頼んだの?今度使ってみようかな」と言っていただけました。以前も長期で入院し、退院の際にお願いしたのですが、物だけでなく、感謝の気持ちも言葉(文字)にしてあげれるのは嬉しいです。大勢の人にあげたので、金額がかなりかかったので、もう少し小さいバージョンで安いのも作っていただけると助かります。

神奈川県S様

みなとやの想い

昭和23年に東京江東区の地で創業

煎餅、豆菓子の専門店として愛されてきました。

お客様に当店のお菓子で喜んでもらいたい一心で・・・

個性あふれるお菓子が気持ちを伝えるお手伝い。

「ありがとう」と「感動」を全国に!をモットーに

全国へ笑顔と幸せをとどけたいそんな想いで運営しております。

お歳暮のお菓子・プチギフト

など、お歳暮に贈り物といっても、中々悩んでしまうことが多々あります。

「ありがとう」の文字入りせんべいなら感謝の気持ちが伝わりますし10枚~40枚までご用意しているので。大家族、小家族にも対応できます。

「ありがとう」の文字入り菓子の詰め合わせならお世話になっている先様へ今年一年のありがとうの気持ちをお伝え出来ます。

「猫や犬、ことり柄のお煎餅」をご用意しておりますので猫好きなあの方へ。犬好きなあの方への暮れのご挨拶に最適です。

生ものと違って日持ちのするお菓子が揃っています。

活用事例