お彼岸で仏壇へのお供えは何がいい?金額相場やマナーも併せて解説

「暑さ寒さも彼岸まで」という言葉を聞いたことがあっても、お彼岸の意味をよく知らないという人もいるのではないでしょうか?お彼岸は、ご先祖様を思う大切な時期であり、意味をしっかりと理解したうえでお墓参りや供養をしたいものです。

この記事では、お彼岸の意味や成り立ち、おすすめのお供え物など、お彼岸について詳しくご紹介します。

お彼岸とは?意味・成り立ち

最初に、お彼岸について理解を深めるために、お彼岸の意味や語源、成り立ちをご紹介します。

「お彼岸」の意味・語源

お彼岸とは、ご先祖様がいらっしゃる極楽浄土へ思いを馳せて、供養を行うとともに日ごろの感謝を伝える行事です。お彼岸の「彼岸」は、ご先祖様がいらっしゃる、悟りが開かれた浄土の世界(あの世)を指す言葉です。

「彼岸」という言葉の語源は、サンスクリット語の「paramita(パーラミター)」とされています。paramitaを漢字で表すと「波羅蜜多」ですが、日本語に訳すと「至彼岸(とうひがん)」となります。これは彼岸に至る、つまり浄土の世界へたどり着くことを意味しているのです。

お彼岸の成り立ち

仏教伝来後の日本には、お彼岸の時期に彼岸へたどり着ける考え方が生まれたふたつの理由があります。ひとつは、西方浄土(さいほうじょうど=西方の遥か彼方にある極楽浄土の世界)の考えから、太陽が真東から上り真西に沈む彼岸に浄土への道しるべができるというものです。

もうひとつは、お彼岸の時期は昼と夜の長さがほぼ同じになることで、彼岸と此岸の距離が最も短くなり、ご先祖様を偲ぶ日として定着したとされています。このような背景があり、ご先祖様の供養に加えて自分自身を見つめ直す日として、お彼岸行事が定着したのです。

お彼岸と同じく、お盆もお墓参りをする人が多くなりますが、お彼岸とお盆ではお墓参りの意味が異なります。お彼岸は、こちらからご先祖様に会いに行くのに対して、お盆はこの世に戻るご先祖様をお迎えに行く意味があるのです。

2025年春と秋のお彼岸はいつ?どのように決まっているのか?

お彼岸の基本や意味をご紹介したところで、ここからは2025年のお彼岸の日程と、その日程がどのように決まるのかを詳しく解説します。お墓参りや仏壇へのお供えを行うために、正しい日付を知っておくことはとても大切です。毎年変わる日程を正しく理解して、ご先祖様への感謝を伝える機会を逃さないようにしましょう。

2025年春のお彼岸日程

2025年春のお彼岸は、3月17日(月)から3月23日(日)までの7日間です。初日の3月17日が彼岸入りで、3月20日(木・春分の日)が中日に当たります。そして、3月23日が彼岸明け(最終日)です。この期間はご先祖様との距離が近づく特別な時期とされており、仏壇のお供えやお墓参りを行う最適な時期といえるでしょう。

2025年秋のお彼岸日程

2025年秋のお彼岸は、9月20日(土)から9月26日(金)までの7日間です。9月20日が彼岸入り、9月23日(火・秋分の日)が中日、9月26日が彼岸明けとなります。秋のお彼岸は比較的涼しい気候の中でのお墓参りがしやすく、家族そろって先祖供養を行いやすい期間でもあります。

お彼岸の日程はどのように決まる?

お彼岸の日程は、春分の日と秋分の日を中心にして決められます。これらの日は太陽の動きを基準にしており、国立天文台が計算を行った上で前年の2月1日に正式に政府から発表されます。つまり、お彼岸の日付は毎年固定ではなく変動するのです。

春分の日は3月20日または21日になることが多く、秋分の日は9月22日または23日になるのが一般的です。そのため、毎年のカレンダーで正確な日付を確認することが欠かせません。

2025年のお彼岸と連休の関係

2025年は秋のお彼岸が敬老の日や秋分の日と重なり、家族で集まりやすい連休になります。秋分の日(9月23日)は国民の祝日であり、お墓参りや仏壇参りに出かける家庭が多いと考えられます。

中日を中心に供養を行うことが最も一般的ですが、初日や最終日に合わせて準備するのも丁寧です。予定が合わない場合は、前倒しで訪問やお供えを行うのがマナーとされています。

-

- 9月15日(月):敬老の日

- 9月23日(火):秋分の日

お彼岸はご先祖様に感謝を伝えるだけでなく、家族で絆を深める大切な時間にもなりますので、日程を確認して早めに準備を整えておきましょう。

お彼岸におすすめのお供え物

お彼岸には、お参りをするとともにお供え物を供えるのがマナーです。お供えする場所や相手に合わせて、適切なお供え物を選びたいものです。

お彼岸におすすめのお供え物をご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。

1.自宅のお仏壇にお供えする場合

お供え物は、お墓だけでなく仏壇にもお供えする必要があります。自宅の仏壇には、次からご紹介するお供え物を選んでみてはいかがでしょうか?

お菓子

お菓子は、お供え物の定番として多くのご家庭の仏壇に供えられています。特におすすめしたいお菓子は、次の3つです。

【みなとや】にゃんべいと七福にゃんべいミックス箱(25枚入り箱)

故人が猫好きだったのであれば、猫ちゃんの可愛い笑顔が特徴的なにゃんべいはいかがでしょうか?みなとやがこだわった独自の金型で、熟練した技を持つ職人が伝統の網焼き製法で焼き上げています。1枚ずつ丁寧に手作業で味つけされたおせんべいは、見た目だけでなく味もバッチリ。

にゃんべいの味付けは季節によって変わるので、春と秋では異なった味が楽しめます。にゃんべいの表情を見た故人も、あの世でニッコリと笑っているのではないでしょうか。

また、みなとやでは猫好き以外に、犬好きやことり好きだった故人向けの商品もご用意しておりますのでぜひご利用ください。

【菓舗浜幸】白花栴檀 12個入り

白花栴檀(しろばなせんだん)は、あっさりとした甘さの上品な皮むき餡と、ふわっとふくらんだ山芋の生地が口いっぱいに広がるおまんじゅうです。天皇陛下・皇后様がお召し上がりになっているほか、茶道の全国大会や国際線の機内食茶菓への採用実績があり、さまざまな場面で使われています。

個別包装になっているので、お彼岸のお参りに来てくださったお客様に配りやすいうえ、持ち帰りもしやすくて便利です。

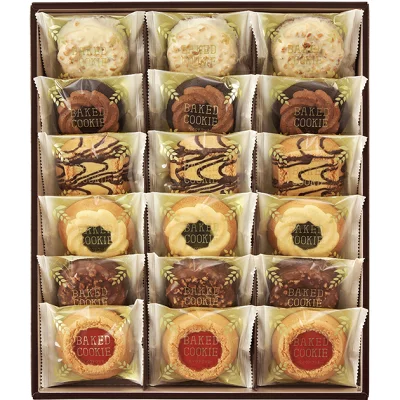

【中山製菓】ベイクドクッキー(18個)

1952年の創業以来、「ロシアケーキ」を中心とした洋菓子を手掛けている会社です。ロシアケーキとは、クッキーを2度焼きしてからチョコレート・ジャム・クリームを塗ったりナッツなどを乗せたりして仕上げるお菓子です。現在では、ロシアケーキを販売している店も減っており、年代が上の方の中には懐かしさを感じる方も少なくありません。

中山製菓のベイクドクッキーは、2度焼きした2種類のクッキー生地に、フルーツジャムやチョコレートなどをデコレーションした、素朴で懐かしいロシアケーキです。マカロンストロベリー・フラワーキウイ・キャラメルチョコ・リッチビター・ミルクチョコ・ホワイトチョコと6つの味が楽しめて、幅広い年代でのお彼岸の集まりにピッタリです。

ぼた餅・おはぎ

ぼた餅とおはぎはどちらも同じ食べ物を指していますが、春のお彼岸ではぼた餅、秋のお彼岸ではおはぎと、お供えする時期によって呼び方が変わるのです。

呼び方が変わるのは、季節ごとに咲く花の違いが関係しています。春に咲く牡丹は、花が大きく豪華な印象があり、ぼた餅のサイズも牡丹のように大きいことが一般的です。

一方、萩の花は牡丹よりも小ぶりで、秋の七草として親しまれています。おはぎのサイズを、萩の花のように小さく食べやすくしたことから、春と秋で大きさや呼び方が異なるのです。

お彼岸にぼた餅やおはぎを食べるようになったのは、邪気を払う赤色である小豆と、貴重な食べ物である砂糖を使用することで、ご先祖様への感謝の気持ちを込めたという説があります。

お彼岸団子

お彼岸に、お墓や仏壇へお彼岸団子をお供えする地域もあります。お彼岸団子とは、上新粉を少量のお湯でこねてから丸く整形して蒸し上げる、とてもシンプルなお団子です。見た目は、十五夜で食べられるお月見団子とほぼ同じです。地域によってお彼岸団子とぼた餅・おはぎの両方をお供えしたり、お彼岸団子のみをお供えしたりするようです。

お彼岸団子の飾り方に明確なルールはありませんが、ピラミッドの形になるように飾るケースが多く見られます。お供えする数は、地域やご家庭ごとの考え方で変わるものの、基本的には以下の3つのいずれかが多くなっています。

- 6個【六波羅蜜・六道(死後に生まれ変わる世界)など仏教に縁が深い】

- 7個【六道で輪廻転生を受けて極楽浄土へ旅立つとの意味を込めている】

- 13個【極楽浄土にお導きくださる仏様が13人いる】

彼岸入りに供える団子は入り団子、彼岸明けに供える団子は明け団子と呼ばれます。

季節の花

お彼岸には、季節の旬の花を供える習慣があります。白をメインとして、季節にあった色合いの花を選びたいものです。故人が好きだった花があれば、一緒にお供えすると喜んでもらえるでしょう。

代表的なユリや菊の花のほかに、春のお彼岸ではアイリス・マーガレット・ストック・牡丹、秋のお彼岸にはダリア・ケイトウ・リンドウ・コスモスなどが選ばれています。自宅の仏壇にお供えするのであれば、お墓用の花のほか、フラワーアレンジメントを選ぶのもひとつの方法です。花瓶を使わなくてもそのまま飾ることができて、手間をかけずに長い間お花を楽しめます。

精進料理

精進料理は、食材や調味料に肉や魚介類を使わずに作った料理であり、お彼岸のお供え物の定番です。出汁を取るときには、植物性食材である昆布や干し椎茸などを使い、野菜・豆類・穀類・海藻・果実などをふんだんに取り入れて一汁三菜の料理を用意します。

精進料理を仏壇にお供えするとき、5つの器と箸がセットになった小型のお膳「御料具膳」(おりょうぐぜん)を用意するのが正式な作法です。近年ではフリーズドライタイプの精進料理がセットで市販されており、料理が苦手な方や忙しい方などに好まれています。

故人が好きだったもの

故人が好きだった食べ物をお供えすると、故人も喜んでくれるでしょう。仏教では、生き物を殺傷する食べ物は好ましくないとされているため、肉や魚は避けましょう。仏教徒の基本的な戒めのひとつに「不飲酒」があるため、お酒もお供え物には不向きです。

どうしても肉・魚・お酒などをお供えしたい場合は、これらをかたどったロウソクなどで代用すると良いでしょう。

2.贈答品として他家にお供えする場合

お彼岸には、他家へ訪問するしきたりがある地域も存在します。手土産としてお渡しするお供え物を、どのように選んだら良いのでしょうか?相手に失礼のないよう十分配慮して選ぶために、おすすめのお供え物をご紹介します。

お菓子

自宅の仏壇と同様、他家への贈答品として消えもののお菓子を選ぶ方が多いです。お菓子をお渡しするときには、紙袋のまま渡すのではなく、紙袋から中身を出して一言添えてから渡すようにしましょう。ここでは、手土産としておすすめのお菓子をご紹介します。

【みなとや】煎餅詰め合わせ5号

煎餅詰め合わせ5号は、みなとやの商品の中でも特に人気の商品です。深川門仲せんべい・亀せんべい・ザラメせんべい・あさりせんべい・昆布せんべいなど、たくさんの種類のおせんべいが合計36枚の詰め合わせになっています。

いろいろな味を楽しめるこちらの商品は、普段からお世話になっている方への贈答品にピッタリです。

熟練した職人がこだわりの厳選素材を使い、手作りによる伝統の製造方法を守り続けています。70年以上にわたって親しまれているみなとやのおせんべいは、老若男女問わず幅広い世代に喜ばれているお菓子です。

【甘納豆かわむら】彩-irodori-『M』

甘納豆かわむらは、茶屋街で有名な石川県金沢市にあるお店です。芸妓さんから常連のお客様へのおもたせとして始まり、今では多彩な場面で大切な人への贈り物として人気があります。素材の魅力を生かした豆の味わいが特徴で、シンプルな生産工程を心がけています。

彩-irodori-『M』は、定番の甘納豆に糖果子とYOKANを詰め合わせた、贈り物にピッタリな商品です。そのまま口にして素材の風味を楽しめるほか、パンやケーキに混ぜたり、アイスクリームやパフェなどにトッピングにしたりするのもおすすめです。

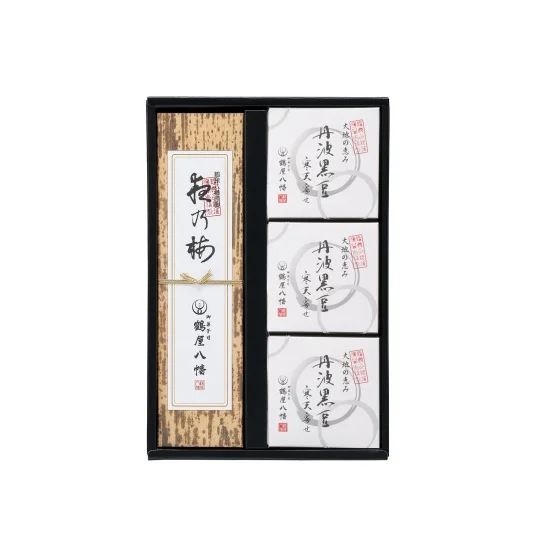

【鶴屋八幡】夜の梅、丹波黒豆寒天寄せ3個

鶴屋八幡は、1863年(文久3年)の創業以来、人と人、人と和菓子の出会いを大切にしている大阪の老舗和菓子店です。長年培ってきた経験と技術で、商品ごとに最もベストな原材料を吟味し、菓子作りに勤しんでいます。

風味豊かな大納言小豆を羊羹に練り込んだ「夜の梅」と、丹波地方で収穫された黒大豆を炊き上げて柔らかい寒天寄せに仕上げた「丹波黒豆寒天寄せ」が詰め合わせになっています。日持ちが長く、好きなタイミングで口にしてもらうことができます。

線香・ローソク

仏教では「香食」(こうじき)という考え方があり、線香の香りが仏様の食事になると言われています。また、線香はその場所や人々を清める効果もあるとされており、線香の香りで身を清めて仏様の前で手を合わせる心がけが必要です。このため、お彼岸の贈答品としてお線香は一般的なのです。

贈答用の線香を「進物線香」もしくは「進物用線香」といい、ろうそくとセットになった商品も多数販売されています。白檀(びゃくだん)や沈香(じんこう)などの伝統的な香りから、桜をはじめとした現代的な香りなど、さまざまなタイプがあります。

さらに近年では、室内でも使いやすいよう煙や香りが少ない線香も増えており、贈る相手の好みや生活環境に合わせて選ぶことが大切です。

花

贈答品として他家にお供えする場合、自宅への仏壇と同じく、花を供えるのもおすすめです。相手の負担を考慮し、日持ちがして置き場所を選べるフラワーアレンジメントやブリザーブドフラワーを選ぶ方が増えています。

見栄えが良いアレンジメントを選ぶと、相手にも喜んでもらえるでしょう。アレンジメントに入れる花に迷ったら、季節の花や故人が好んでいた花を選ぶのがおすすめです。

現金(香典)

お供えとして現金(香典)を包む際は、黒白もしくは双銀結び切りの水引を使い、白無地もしくは蓮の花が描かれた袋を使います。関西地方などの一部地域では、黄白の水引を使う場合があるため、地域事情に合った袋を選びましょう。

香典の表書きは、「御仏前」「御佛前」のいずれかを記入します。先方が四十九日以内の場合は、「御霊前」と記入しましょう。香典の相場は3,000円から5,000円程度ですが、故人との関係性によって金額が変わってきます。

3.実家にお供えする場合

実家にお供えする場合でも、ご先祖様に対する供養の気持ちや持参する品物は変わりません。実家に持参する手土産や香典についてご紹介します。

お菓子などの手土産

まずは、実家へ持参するお菓子などの手土産について、おすすめ商品を紹介します。

【みなとや】福々いぬ煎餅・24枚入りわんべい(ワンちゃんせんべい)と肉球せんべいのギフト箱

故人がワンちゃん好きだったのであれば、ワンちゃんの表情と肉球がとっても可愛いわんべいはいかがでしょうか?わんべいは、ワンちゃんをモチーフにしたおせんべいで、和犬タイプやトイプードルなど12種類があります。

この商品は、わんべい12枚と肉球せんべい12枚がセットになったギフトです。ワンちゃんの他にも、猫ちゃんやことりなどのおせんべいもありますので、故人が好きだった動物に合わせて選べます。

おせんべいに書かれた動物たちの表情を見ながら、故人の思い出話に花を咲かせるのも、お彼岸ならではの過ごし方ではないでしょうか?

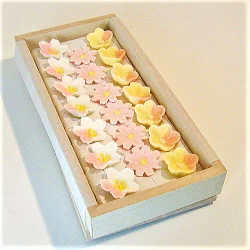

【和菓子悠】「花筏」(はないかだ)

和菓子悠は、鳥取県鳥取市の和菓子屋です。2005年に生まれた新しい店舗ですが、国産素材で一つひとつ丁寧に作る落雁や琥珀糖が人気です。

落雁は、お供え物やお茶席で用いられる干菓子です。この詰め合わせは、さくら・コスモス・山吹と3種類の花落雁を詰め合わせています。パッケージには桐材の箱を使用しており、お彼岸の手土産にピッタリです。見ているだけで心が和み、やすらぎの時間を与えてくれるでしょう。

【舟和】おいもパイ 12個詰

舟和は、明治35年に浅草で創業した老舗和菓子店です。「みつ豆」を喫茶店で初めて提供した店として知られています。

舟和のおいもパイは、幾重にも重なったバター風味のパイ生地に、さつまいもをたっぷり使った芋あんを包み込んでこんがり焼き上げた一品です。バターの風味とさつまいもの甘さがやみつきになりそうです。

現金(香典)

実家へお参りに出向く場合も、香典として現金を持参するのが一般的です。現金とお供え物を一緒に持参するのであれば、双方の合計額が5,000円程度に収まるようにしましょう。

避けるべきお供え物|お彼岸のタブーを知る

お彼岸のお供えは、感謝や供養の気持ちを伝えるための大切な行為です。だからこそ、選ぶ品物には注意が必要です。中でも仏教の教えに基づき、供えてはいけない食べ物が存在します。正しい知識を持つことで、失礼にあたらない供養を行うことができます。

特に避けるべきとされるのは、殺生を連想させる食材や、強い香りを持つ野菜類です。これらは仏教の戒めや供養の精神に反するため、注意して選ばなくてはなりません。ここでは具体的な例と理由を詳しく見ていきましょう。

殺生を連想させる食べ物

仏教では「不殺生(ふせっしょう)」という戒めがあり、命あるものを奪うことを避ける教えが根底にあります。そのため、お彼岸のお供えにおいても、肉や魚などは控えるのが基本です。これらは供養の場にふさわしくないとされ、仏壇に供えることで故人やご先祖様に不快な印象を与えると考えられています。

また、加工食品であっても、肉エキスや魚介だしが含まれているものは注意が必要です。特に煮物やスープ類をお供えする場合は、昆布や干ししいたけなどの植物性食材を使用したものを選ぶことが望ましいでしょう。

実際のお彼岸では、精進料理が重視されます。精進料理は野菜や豆類、海藻などを用い、殺生を伴わない料理法で作られるため、お彼岸のお供えに最適です。こうした工夫をすることで、心からの感謝を込めた供養につながります。

五葷(ごくん)と呼ばれる強い香りの野菜

五葷とは、ニンニク・ネギ・ニラ・タマネギ・ラッキョウのことを指します。これらは強い臭気を持つため、仏前には不向きとされてきました。特にお彼岸の供養の場では、香りが周囲に広がることで落ち着いた雰囲気を損ねると考えられています。

また、仏教の一部宗派では、五葷は心身を乱す食材とされており、修行僧が口にすることを避けるほどです。そのため、故人を偲ぶ大切な場面においては、これらを含む料理や食材を供えないのが一般的なマナーとなります。

もしお供えの品を選ぶ際に迷った場合は、香りが穏やかで日持ちする菓子折りや果物を選ぶと安心です。特にリンゴやみかんなどは日持ちが良く、仏壇を彩るお供えとしても喜ばれます。正しい知識を持ち、適切なお供えを選ぶことが、ご先祖様や故人への敬意を表す最良の方法といえるでしょう。

掛け紙(のし)と香典袋の正しい使い方

お彼岸のお供えを準備する際には、品物そのものだけでなく、掛け紙や香典袋の使い方にも十分な注意が必要です。形式を正しく守ることで、ご先祖様やご遺族への敬意をきちんと表すことができます。特に弔事に関わる場面では、慶事と異なるルールがあるため、誤解を避けるために正しい知識を持っておくことが大切です。

掛け紙の選び方と表書きの書き方

お彼岸のお供え物には「掛け紙」を用いるのが一般的です。掛け紙は、贈る側の礼儀を示す大切なものです。弔事の場合は「のし」とは呼ばず、「掛け紙」と呼び、白黒または双銀の結び切りを使用します。地域によっては黄白を用いることもありますが、全国的には白黒か双銀が基本とされています。

表書きには「御仏前」や「御佛前」、または「御供」と記すのが通例です。四十九日を過ぎていない場合は「御霊前」と記す必要があるため、相手の法要時期を確認しておくと安心です。書き方は濃い墨で丁寧に書くことが重要で、筆ペンを使う場合も力強く記すように心がけます。名前はフルネームで記入し、連名の場合は右から年齢や地位の高い順に書くのが正しい形式です。

また、掛け紙は基本的に包装紙の外側に付ける「外掛け」にします。これは、お仏壇に供えた際に誰からの品かがすぐに分かるようにするためです。店舗やオンラインショップで購入する場合には、掛け紙を依頼できることが多いので、忘れずに準備を依頼しましょう。

香典袋の種類・金額記入方法・お札の入れ方

お彼岸では、品物の代わりに現金(香典)を渡す場合もあります。このときに必要なのが「香典袋(不祝儀袋)」です。香典袋は、白無地や蓮の花が描かれたデザインが一般的で、水引は黒白や双銀の結び切りを使用します。西日本の一部地域では黄白が用いられることもあります。

香典袋には中袋があり、そこに金額や住所、氏名を記入します。金額は縦書きで旧字体の漢数字を用いるのが正式です。例えば「5,000円」は「金伍阡円」と書きます。住所と氏名は裏面左下に明記し、受け取った側がすぐに確認できるようにします。中袋がないタイプの場合は、外包みの裏側に直接記入しましょう。

お札の入れ方にも決まりがあります。お札の肖像が印刷された面を裏向きにし、下を向けて入れるのが正しいとされています。複数枚入れる場合は、お札の向きを必ず揃えます。これは、故人やご遺族への配慮を示す大切なマナーです。持参する際には袱紗(ふくさ)で包み、渡す直前に取り出して差し出すのが望ましいとされています。

香典袋の選び方や記入方法を誤ると、せっかくの気持ちが正しく伝わらないこともあります。お彼岸にお供えをする際には、掛け紙と香典袋のマナーを理解し、丁寧な準備を心がけましょう。

他家や実家に持参するお供え|手土産の相場とマナー

お彼岸に他家や実家を訪問する際には、仏壇へお供えする手土産を持参するのが一般的です。選ぶ品物は「日持ちがするもの」や「小分けにできるもの」が喜ばれます。特にお供えは3,000円~5,000円程度の相場が一般的とされており、あまり高価すぎると相手に気を遣わせてしまうため注意が必要です。

近年はオンラインショップや百貨店でお彼岸用の詰め合わせセットも多く展開されているため、便利に活用することもできます。お供えを選ぶ際は、故人が好きだったものを添えることで、より心のこもった供養になります。さらに、消耗品や食品など「後に残らないもの」が無難とされる点も覚えておきましょう。

訪問時に心掛けたいマナー

お供えを持参して訪問する際には、事前に訪問日時を連絡するのが礼儀です。突然の訪問は相手に準備の負担を与えてしまうため、必ず一報を入れるようにしましょう。また、お彼岸の期間中であればいつ訪れても問題ありませんが、もし都合がつかない場合はお彼岸前に渡すのが丁寧な対応です。

服装については喪服である必要はなく、派手すぎない落ち着いた装いを意識するのが無難です。訪問の際には、玄関先で簡単な挨拶をし、仏壇の前で手を合わせることで気持ちがしっかりと伝わります。小さな心配りが供養の一環となり、相手に誠意を示すことができます。

渡す時に気を付けたいマナー

お供え物を渡す際は、紙袋から中身を出して渡すのが基本です。相手に渡すときには「御仏前にお供えください」と一言添えると丁寧です。また、掛け紙は外掛けにして、相手から表書きが読めるように渡すのがマナーです。もし現金(香典)を添える場合は、香典袋に入れて袱紗に包むのが正式な形とされています。

受け取った側がそのまま仏壇に供えやすいよう、品物は包装したまま渡すと良いでしょう。さらに、渡すタイミングは挨拶の後すぐに行い、食事や会話が始まる前に済ませることで失礼がありません。これらの配慮をすることで、形式だけでなく心を込めた供養であることが相手に伝わります。

仏壇にはいつまでお供えする?郵送する場合はどうする?

お供えについて悩む方が多いのは、仏壇にいつまでお供えしておくかという点です。また、どうしても都合がつかず郵送でお供えを送る場合は、いつまでに送ると良いのでしょうか?お供えを渡す期限について見ていきましょう。

お仏壇にお供えする場合

お仏壇には彼岸入りから彼岸明けの7日間お供えし、お彼岸の期間中は仏壇にお供えがある状態にしておきましょう。お供えを食べることはご先祖様に対する供養の一環とされているため、最終日である彼岸明けにお供えを下げたら、家族でいただくのが基本です。

他家や実家に手土産としてお供え物を持参する場合

手土産としてお供え物を持参する場合、お彼岸の期間中であれば問題ありません。お彼岸期間中の訪問が難しければ、彼岸入りよりも前に持参して渡すのがマナーです。いずれの場合も、訪問前に連絡を取り、訪問日について打ち合わせておきましょう。

お供え物を郵送する場合

どうしても都合がつかなくて直接手渡しができない場合、彼岸入りもしくは中日までに先方に届くよう郵送の手配をしましょう。店舗で購入した商品を宅配便で送るか、もしくはオンラインショップから直接送る選択肢があります。

お供えを郵送する際のマナー3選

お供えを郵送する際には、相手に失礼がないよう、以下の3つのマナーを必ず守りましょう。

1.現金(香典)を添える場合は、必ず「現金書留」を利用する

お供え物と併せて現金(香典)を贈る場合は、お供え物の中にお金を包むのは厳禁です。必ず現金書留を使って別途送りましょう。現金書留は、郵便局の窓口で郵送手続きができます。

2.お供えを郵送したことを事前に伝えておく

事前連絡がなくお供えが届くと、先方は驚いてしまうでしょう。また、不在時などに受け取りがスムーズにできない場合もあります。郵送した旨を事前に相手に伝えておくと、相手がスムーズに受け取りできます。

3.お手紙を添える際は、必ず「信書便」を利用する

お供え物に一言メッセージを添えて贈ると、相手に気持ちをしっかりと伝えられます。ただし、自分で書いた手紙を添えると、信書扱いで対応しなくてはいけません。信書便で送付可能なサービスは一部に限られているため、送付前にしっかりと確認が必要です。

お供えのお返しは必要?定番の品物・相場

お彼岸にお供え物や香典などをいただくと、お返しが必要なのか気になる方もいるでしょう。ここからは、お供えのお返しについてご紹介します。

お彼岸のお供えにもお返しは絶対必要なの?

基本的には、お彼岸でいただいたお供えに対するお返しは不要です。一方で、いただいた金額や相手との関係性・地域の風習などによっては、香典返しと同じようにお返しを贈る場合もあります。

お供えをいただいたままでは心苦しいと感じるのであれば、感謝の気持ちを伝えるお返しを贈ると良いでしょう。

お供えのお返しの相場

お供えのお返しの相場は、いただいたお供えの1/3から半額程度が目安であり、葬儀の際の香典返しと同じです。高額なお供え物をいただいた場合は、半額を目安にしましょう。

お供えのお返しを渡すタイミング

お供えのお返しを渡すタイミングは、お彼岸当日か、お供えをいただいてから1週間から1か月後が適しています。それよりも遅くなるのであれば、お中元やお歳暮で「御挨拶」として品物を贈りましょう。

お供えのお返しにおすすめのお菓子

お供えのお返しには、感謝の気持ちを伝えられるお菓子を選ぶのがおすすめです。では具体的にどのようなお菓子が良いのか、ここでは3つご紹介します。

【みなとや】ありがとう煎餅(20枚入箱)

ありがとう煎餅は、感謝の気持ちをストレートに伝えられるおせんべいです。

おせんべいに書かれた筆文字は、プロの書家がオリジナルで書いたものです。ありがとうと言う気持ちは、口に出して伝えるのは恥ずかしいことも多いですが、ありがとう煎餅を贈ると気持ちをしっかり伝えられます。

20枚切りのほかに、10枚入り・30枚入り・40枚入りもありますので、相手に合わせた枚数を選びましょう。

【ガトーフェスタハラダ】グーテ・デ・ロワカカオ

ガトーフェスタハラダは、サクサクとした食感が特徴のラスクが人気のお店です。フランスパンを独自の製法でラスクにしており、口に入れるとバターの芳醇な香りが口いっぱいに広がります。

グーテ・デ・ロワカカオは、カカオ本来の香りと食感を楽しむため、チョコレートとカカオニブをフランスパンに練り込みガトーラスクに仕上げています。

【ホテルオークラ】洋菓子詰合せ A

ホテルオークラは、日本トップクラスのラグジュアリーホテルであり、日本の美と心でお客様をおもてなししています。ホテルオークラの洋菓子アソートギフトは、レーズンサンド・クランベリーサンド・フルーツケーキ・チョコレートケーキ・ドライケーキ・ダックワーズなど、バラエティ豊かな味わいの詰め合わせになっています。つい目移りしてしまい、どれを食べようか迷ってしまうほどです。

まとめ

今回は、お彼岸の仏壇のお供えについてご紹介しました。ご先祖様を思う気持ちを忘れないようにしながら、マナーに沿ってお供え物を準備しましょう。また、相手にお供え物を贈るときには、できるだけ期間に余裕を持って準備すると良いでしょう。